こんにちは!中四国でアスベスト(石綿)調査・除去工事をおこなっています西日本アスベスト調査センター(NARC)のブログ担当です。

「アスベスト(石綿)を吸い込んだかもしれない」「中皮腫という病気が心配だ」といった不安を抱えて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

アスベスト(石綿)は、高度経済成長期に建材として多量に使われていた繊維状の鉱物であり、その粉塵を吸い込むことで、潜伏期間を経て中皮腫という重篤な病気を引き起こすことが知られています。この中皮腫に関する漠然とした不安や疑問を解消したいという検索意図に、西日本アスベスト調査センター(NARC)は深く共感しています。この記事では、アスベスト(石綿)がなぜ中皮腫を引き起こすのか、その発症メカニズムから、中皮腫の早期発見、最新の治療法、そして何よりも重要な公的支援制度や予防策までを網羅的にご紹介します。この記事を読むと、アスベスト(石綿)と中皮腫に関する正確な知識、自身や家族が中皮腫のリスクに晒されていないかを確認する方法、万が一発症した場合に利用できる公的制度、そして解体・改修工事の際に取るべき具体的なアスベスト(石綿)対策が分かります。特に、過去に建築・解体工事に携わった方、ご自宅の解体・リフォームを検討されている方、アスベスト(石綿)ばく露の不安を感じている方はぜひ最後まで読んでみてください!

アスベスト(石綿)と中皮腫:なぜ関連が深く、どのような疾患なのか?

アスベスト(石綿)ばく露経験を持つ方にとって、中皮腫は最も恐れるべき健康被害の一つです。この二つの間に、どのような恐ろしい関連性があるのかを理解することが、適切な対策の第一歩となります。アスベスト(石綿)とは、天然に存在する繊維状の鉱物であり、その優れた耐熱性、耐摩耗性、絶縁性から、「奇跡の鉱物」として1970年代まで建材や工業製品に大量に使用されてきました。

アスベスト(石綿)とは?その種類と使用状況

アスベスト(石綿)は、大きく分けて蛇紋石族のクリソタイル(白石綿)と角閃石族のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)などがあります。特にクロシドライトとアモサイトは発がん性が高いとされていますが、クリソタイルも中皮腫を引き起こすことが確認されています。日本国内では、アスベスト(石綿)セメント板、石綿含有吹付け材、保温材など、様々な建築材料にアスベスト(石綿)が使用され、その総使用量は900万トン以上とも推定されています。アスベスト(石綿)が広く使用されていた建物が老朽化し、解体工事を迎える現在、その飛散防止が極めて重要な課題となっています。

中皮腫とは?発生する場所と悪性度の特徴

中皮腫とは、臓器を覆う「中皮」という膜から発生する悪性腫瘍です。最も多いのは肺を包む「胸膜中皮腫」ですが、胃や肝臓などを覆う「腹膜中皮腫」、心臓を包む「心膜中皮腫」なども確認されています。中皮腫は進行が速く、非常に治療が難しい「希少がん」の一つに分類されます。アスベスト(石綿)の繊維が、この中皮細胞に取り込まれることで、長期間の炎症と遺伝子損傷を引き起こし、最終的に中皮腫を発症すると考えられています。

<h3>アスベスト(石綿)ばく露から中皮腫発症までのメカニズムと潜伏期間</h3>

アスベスト(石綿)が中皮腫を引き起こすメカニズムは、アスベスト(石綿)の非常に細い繊維が、呼吸によって肺の奥深くまで入り込み、胸膜などの薄い中皮組織に突き刺さることが原因です。この繊維が数十年間にわたり、周囲の細胞に物理的・化学的な刺激を与え続けることで、悪性化を促します。中皮腫の大きな特徴は、その極めて長い潜伏期間にあり、アスベスト(石綿)ばく露から中皮腫の発症までには、平均で20年から50年という長い年月がかかります。例えば、1970年代にアスベスト(石綿)含有建材の製造や施工に携わっていた方が、退職後数十年経ってから中皮腫を発症するといったケースが後を絶ちません。

アスベスト(石綿)ばく露の不安を解消!中皮腫発症リスクの高い業種と環境

アスベスト(石綿)を吸い込んだ記憶がなくとも、過去の職業や居住環境によって中皮腫のリスクに晒されている可能性があります。自身や家族のばく露歴を正しく認識することが、早期の健康診断につながります。

過去にアスベスト(石綿)に触れる機会があったかもしれない作業環境

中皮腫の発症リスクが特に高いとされているのは、アスベスト(石綿)製品の製造業、造船業、鉄骨の吹き付け作業、解体業、建設業などです。これらの作業に従事していた労働者は、高濃度の石綿粉塵を吸入していた可能性が高いため、定期的な健康診断が強く推奨されます。具体的に、アスベスト(石綿)含有の吹付け材の除去作業員や、石綿保温材の切断加工をしていた方は、特に中皮腫のリスクが高いと言えます。

一般住宅にも潜むアスベスト(石綿)のリスクと中皮腫への影響

アスベスト(石綿)は、工場の作業環境だけでなく、一般の住宅やオフィスビルにも使用されていました。特に1970年代から1990年代初頭に建てられた建物には、屋根材、外壁材、内装材、配管の保温材などにアスベスト(石綿)が使われているケースが多く見られます。これらの建材が劣化したり、リフォームや解体工事によって破壊されたりすると、中に含まれていたアスベスト(石綿)繊維が飛散し、近隣住民や作業員が中皮腫のリスクに晒されることになります。建物の所有者は、中皮腫のリスクを避けるために、解体前に必ずアスベスト(石綿)調査を実施することが法的に義務付けられています。

石綿ばく露の確認と相談窓口

自分がアスベスト(石綿)にばく露した可能性があるかを確かめるためには、過去の職歴や居住していた建物の築年数などを確認することが重要です。不安を感じる場合は、地域の労働基準監督署や、自治体の環境保全担当窓口、またはアスベスト(石綿)疾患に関する専門医療機関に相談することをおすすめします。西日本アスベスト調査センター(NARC)のような専門業者も、建物の調査を通じてお客様の不安解消に貢献しています。

中皮腫の早期発見が命を救う!初期症状と検査方法

中皮腫は潜伏期間が長いため、自覚症状が出た時には進行しているケースが多いですが、早期発見できれば治療の選択肢が広がります。

見逃してはいけない中皮腫の初期症状

中皮腫の初期症状は、他の病気と区別がつきにくいため、見過ごされがちです。最も多い胸膜中皮腫の場合、「息切れ」「乾いた咳(からせき)」「胸の痛み」「胸に水がたまる(胸水)」などが主な症状です。ライターの実体験風のエピソードとして、以前、解体現場でお会いした元建築関係者の方から聞いた話では、「最初はただの風邪や加齢によるものだと思っていたが、咳が何ヶ月も続き、階段を上るだけで息切れするようになり、病院で検査を受けたら中皮腫と診断された」という事例があります。アスベスト(石綿)ばく露歴がある方は、これらの症状が軽度であっても放置せず、専門医の診察を受けることが大切です。

アスベスト(石綿)ばく露経験者向けの定期健康診断の重要性

中皮腫は潜伏期間が長いため、症状がないうちから定期的に健康診断を受けることが、早期発見の唯一の有効な手段です。労働安全衛生法に基づき、過去にアスベスト(石綿)作業に従事していた労働者は、事業者が6ヶ月以内ごとに1回、定期的な健康診断を実施することが義務付けられています。この健康診断は無料で受けることが可能です。アスベスト(石綿)ばく露経験がある方は、この制度を積極的に活用し、中皮腫や肺がんなどの疾患を早期に発見できるように努める必要があります。

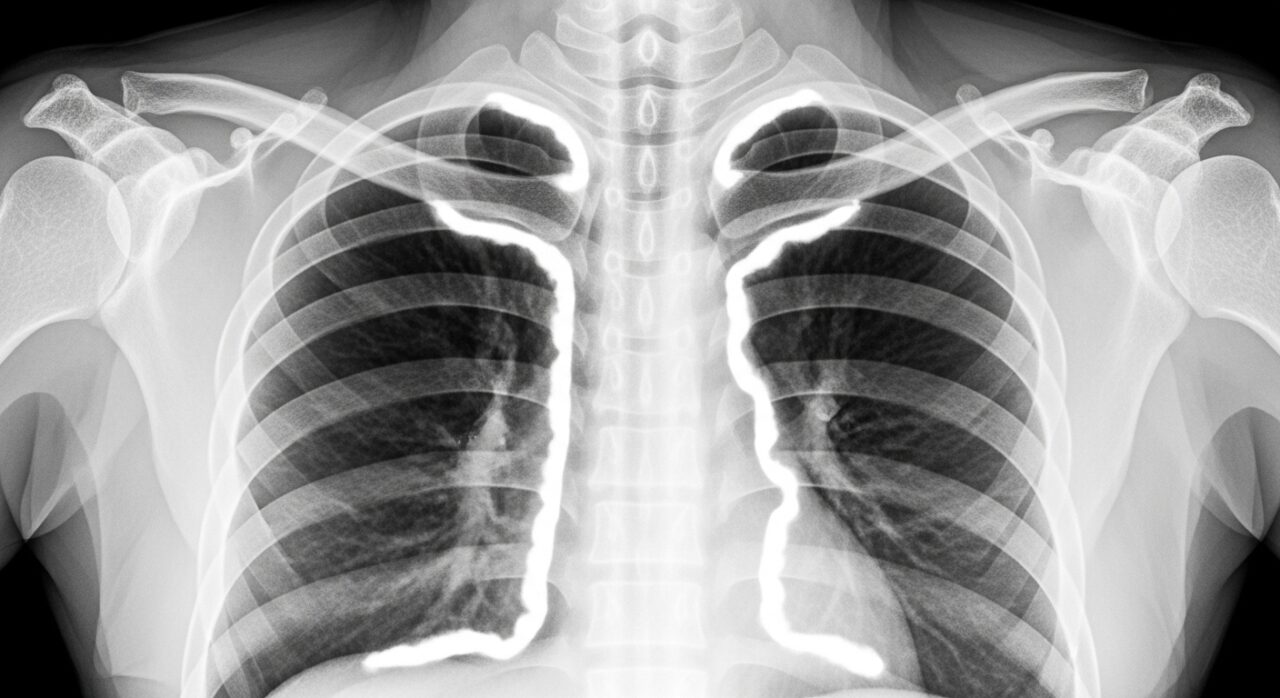

中皮腫を診断するための主な検査(画像診断・生検など)

中皮腫の診断は、X線検査やCTスキャン、MRIなどの画像診断で胸水や胸膜の肥厚を確認することから始まります。次に、確定診断のために最も重要なのが「生検」です。胸水の一部や、胸膜組織を採取して顕微鏡で調べる病理検査により、中皮腫細胞の有無や種類(上皮様型、肉腫様型、二相型)を特定します。正確な診断が、その後の適切な中皮腫治療方針を決定する上で極めて重要になります。

中皮腫の基本的な治療法と最新動向

中皮腫の治療は、疾患の悪性度が高く難しいとされていますが、近年、新たな治療法の開発が進み、生存期間の延長が期待されています。

外科手術、化学療法、放射線治療:中皮腫の三本柱

中皮腫の標準的な治療法は、外科手術、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療を組み合わせた集学的治療です。中皮腫が初期段階で、切除が可能と判断された場合には、外科手術で腫瘍を摘出します。一方、進行している場合は、薬物療法として「アリムタ」と「シスプラチン」の併用療法などが原則として行われます。さらに、手術後に残った中皮腫細胞の再発を防ぐ目的や、手術が困難な場合に、放射線治療が選択されることもあります。

免疫チェックポイント阻害薬など中皮腫の最新薬物療法

近年、中皮腫治療で注目されているのが、免疫チェックポイント阻害薬を用いた薬物療法です。これは、がん細胞が免疫にブレーキをかける仕組みを解除し、患者自身の免疫細胞に中皮腫を攻撃させるという新しい治療法です。特に、オプジーボ(ニボルマブ)とヤーボイ(イピリムマブ)の併用療法が、悪性胸膜中皮腫に対して保険適用されており、これまでの抗がん剤治療よりも高い効果を示すケースが報告されています。このような最新治療の進展は、中皮腫患者にとって大きな希望となっています。

QOL(生活の質)を高める緩和ケアの役割

中皮腫の治療は身体に大きな負担をかけるため、診断時から緩和ケアを並行して行うことが推奨されています。緩和ケアは、病気による痛みや息苦しさなどの身体的症状だけでなく、精神的な苦痛や社会的・経済的な問題にも対応し、患者さんのQOL(生活の質)を高めることを目的としています。がん診療拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」などを通じて、中皮腫の具体的なケアに関する相談をすることができます。

アスベスト(石綿)による中皮腫発症者・遺族のための公的補償・救済制度

アスベスト(石綿)を原因とする中皮腫は、国や事業者の責任が認められるケースがあり、患者さんやご遺族を救済するための公的な制度が整備されています。

労働者災害補償保険法(労災)による中皮腫の認定と給付

中皮腫が、過去の仕事中のアスベスト(石綿)ばく露が原因であると認められた場合、労災保険の対象となります。労災認定された中皮腫患者は、労災病院や労災指定医療機関での治療費が原則として無料となり、療養補償給付を受けられます。また、療養のために仕事を休んだ期間の休業補償給付や、亡くなられた場合にはご遺族への遺族補償給付が支給されます。中皮腫が労災であるかどうかの判断は、労働基準監督署が行いますので、まずは最寄りの労働基準監督署に相談することが大切です。

石綿健康被害救済法による中皮腫患者への給付

労災保険の対象とならない方、つまり仕事以外でアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫などの健康被害を受けた方を救済するために、「石綿健康被害救済法」が設けられています。この法律に基づき、中皮腫と認定された方には、医療費の自己負担分の支給や、療養手当などが給付されます。この制度は、アスベスト(石綿)ばく露の場所が特定できない場合や、すでに時効が成立している場合でも利用できる点が大きなメリットです。中皮腫と診断された場合は、独立行政法人環境再生保全機構に申請を行います。

これらの制度を活用するための具体的な手続き

中皮腫による公的支援を受けるためには、労災の場合は労働基準監督署、救済法の場合は環境再生保全機構への申請が必要です。申請には、中皮腫の確定診断書、過去の職歴証明書、石綿ばく露の状況に関する書類など、多くの書類が必要となります。これらの手続きは複雑なため、弁護士や社会保険労務士などの専門家、または中皮腫患者・家族の会などの支援団体に相談することをおすすめします。中皮腫という病気と闘う患者さんやご遺族にとって、経済的な不安を解消し、治療に専念できる環境を整える上で、公的支援制度は非常に重要な役割を果たします。

中皮腫の不安を減らす!アスベスト(石綿)の飛散を防ぐための対策

中皮腫の不安を将来的に解消するためには、現在残存しているアスベスト(石綿)の飛散を食い止めることが最も効果的な対策です。

建築物アスベスト(石綿)調査の義務化と重要性

2022年4月から、解体や改修工事を行う建物については、規模の大小に関わらず、事前にアスベスト(石綿)の使用状況を調査することが全面的に義務化されました。この事前調査は、中皮腫の原因となるアスベスト(石綿)の有無を特定し、適切な除去計画を立てるために不可欠です。調査を行わずに工事を進めると、アスベスト(石綿)を不用意に飛散させ、作業員や近隣住民に中皮腫のリスクを及ぼすだけでなく、罰則の対象にもなります。建物の所有者や管理者は、この調査を確実に行う責任があります。

解体・改修工事におけるアスベスト(石綿)の適切な除去作業

調査の結果、アスベスト(石綿)が確認された場合、中皮腫の原因となる繊維の飛散を最小限に抑えながら除去する、専門的な作業が必要です。特に危険性の高い吹付けアスベスト(石綿)(レベル1建材)の除去作業は、作業場所を完全に隔離し、負圧除じん装置を用いて空気中の粉塵を回収しながら行うなど、非常に厳格な手順が定められています。ライターとして、アスベスト(石綿)除去の現場に立ち会った際、作業員が何重もの防護服と特殊なマスクを着用し、徹底した飛散防止対策を取っているのを見て、中皮腫のリスクがいかに深刻かを再認識しました。

日常生活でできるアスベスト(石綿)ばく露防止策

一般の生活を送る中で、アスベスト(石綿)にばく露する機会は少ないですが、古い建物のリフォームやDIYを行う際には注意が必要です。古い天井や壁の補修を行う際、そこに使われている建材にアスベスト(石綿)が含まれていないかを確認せずに切断したり、削ったりする行為は、中皮腫のリスクを格段に高めます。ご自身で判断が難しい場合は、必ず自治体やアスベスト(石綿)専門業者に相談し、安全性を確保してから作業を行うようにしましょう。

なぜアスベスト(石綿)調査・除去はプロに任せるべきなのか?

アスベスト(石綿)の調査や除去をプロの専門業者に依頼することは、中皮腫のリスクを確実に低減するための最良の選択です。

専門業者によるアスベスト(石綿)調査のメリット

専門業者によるアスベスト(石綿)調査のメリットは、まずその正確性にあります。専門的な知識と経験を持つ調査員は、目視だけでは判別しにくい石綿含有建材を見極め、適切なサンプリングと分析を行うことができます。この正確な調査こそが、中皮腫の原因となるアスベスト(石綿)を漏れなく把握し、後の工事での飛散を防ぐための土台となります。また、調査報告書を作成し、行政への届出を代行するなど、煩雑な法的手続きを一貫して担ってくれる点も大きな利点です。

適切な除去工法と作業レベルによる中皮腫リスク低減効果

アスベスト(石綿)の除去作業は、建材の危険度に応じてレベル1からレベル3の作業レベルが定められており、それぞれに求められる飛散防止対策が異なります。専門業者は、これらの作業レベルを正確に判断し、最も適切な除去工法(例えば、薬液による湿潤化、隔離措置など)を選択して実施します。この適切な作業方法が、中皮腫を引き起こすアスベスト(石綿)繊維の外部への飛散を限りなくゼロに近づけ、作業員や近隣住民の健康を守ることに直結します。

信頼できるアスベスト(石綿)調査・除去業者の選び方

信頼できるアスベスト(石綿)調査・除去業者を選ぶことは、中皮腫のリスク管理において非常に重要です。業者を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。一つ目は、アスベスト(石綿)調査者講習を修了した者が在籍しているか。二つ目は、過去の除去実績が豊富で、適切な隔離・養生技術を有しているか。三つ目は、法令に基づいた適切な行政への届出や報告を行っているか。西日本アスベスト調査センター(NARC)のように、中四国エリアでの実績が豊富で、スピード対応を強みとする業者を選ぶことで、安全かつスムーズに中皮腫対策を進めることができます。

アスベスト(石綿)規制の歴史と今後の中皮腫対策の展望

アスベスト(石綿)を巡る問題は過去のものではなく、今後の中皮腫発症リスクを抑えるための継続的な対策が必要です。

日本におけるアスベスト(石綿)の使用禁止までの経緯

日本でアスベスト(石綿)の使用が本格的に禁止されたのは、2006年に原則として全ての石綿製品の製造、輸入、使用が禁止されてからです。しかし、それ以前の1975年や1995年にも、一部の危険性の高い石綿(クロシドライト、アモサイトなど)について使用禁止措置が取られていました。この段階的な規制強化の遅れが、現在も続く中皮腫患者の増加という形で、健康被害をもたらす原因の一つとなりました。この歴史を理解し、残されたアスベスト(石綿)対策の重要性を再認識する必要があります。

今後の中皮腫発症予測と国のアスベスト(石綿)対策ロードマップ

中皮腫は潜伏期間が長いため、アスベスト(石綿)の使用が完全に禁止された後も、しばらくは中皮腫の発症者数が増加し続けると予測されています。厚生労働省のデータによると、中皮腫の死亡者数は2000年代以降増加傾向にあり、ピークは2030年頃になるとの見方もあります。国は、これに対し、既存建築物のアスベスト(石綿)除去を加速させるための財政支援や、中皮腫に関する医療体制の強化、公的支援制度の周知徹底などをロードマップとして進めています。

中皮腫治療研究の進展と患者支援の動き

中皮腫の治療は依然として困難ですが、先述の免疫チェックポイント阻害薬の研究や、陽子線治療などの新しい放射線治療の研究が進められています。また、患者やその家族を支援するNPO法人や支援団体が全国で活動しており、中皮腫に関する情報提供、療養相談、社会保障制度の申請支援などを行っています。中皮腫は一人で抱え込む病気ではありません。専門医、支援団体、そしてアスベスト(石綿)専門業者と連携して、対策を進めることが重要です。

アスベスト(石綿)による中皮腫発症を防ぐための私たちの役割

中皮腫という病気の発生を食い止めるためには、国や企業だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要です。

職場での安全教育とアスベスト(石綿)ばく露防止の徹底

特に建設業や解体業など、アスベスト(石綿)に接触する可能性がある職場では、定期的な安全教育と作業手順の徹底が不可欠です。作業員一人ひとりが、アスベスト(石綿)の危険性を正しく理解し、決められた保護具(防塵マスク、保護衣など)を正しく着用することが、中皮腫のリスクを避けるための大前提です。事業主は、中皮腫のリスクを回避するために、適切な作業環境と教育を提供する義務があります。

地域社会におけるアスベスト(石綿)情報の共有と啓発活動

中皮腫は、アスベスト(石綿)の飛散によって誰でも被害を受ける可能性があるため、地域社会全体でアスベスト(石綿)に関する情報を共有することが重要です。古い建物の解体工事が行われる際には、近隣住民に対してアスベスト(石綿)調査の結果や除去計画が適切に周知されるべきです。ライターとして、中四国エリアの解体現場を取材した際、近隣住民への丁寧な説明と、アスベスト(石綿)飛散防止措置を公開することで、不安を解消している事例を多く見てきました。

将来的な中皮腫リスクを考慮した建築物管理

既存の建物の中に残されているアスベスト(石綿)を、どのように安全に管理し、将来的な解体時に適切に除去するかが、今後数十年の大きな課題となります。建物の所有者や管理者は、自身が所有する建材のアスベスト(石綿)含有情報を正確に把握し、台帳に記録しておくことが推奨されます。この情報が、将来の中皮腫患者を生み出さないための貴重なインプットとなります。西日本アスベスト調査センター(NARC)は、この建築物管理のサポートも行っています。

まとめ

この記事では、「アスベスト(石綿) 中皮腫」というキーワードで検索された方々の不安を解消するため、アスベスト(石綿)と中皮腫の関連性、中皮腫の発症メカニズムと潜伏期間、早期発見の方法、最新の治療法、そして中皮腫患者・遺族のための公的支援制度について、詳しく解説しました。

中皮腫は、アスベスト(石綿)ばく露から20年から50年という長い潜伏期間を経て発症する、非常に深刻な病気です。

しかし、定期的な健康診断や、建物の解体・改修時における適切なアスベスト(石綿)調査・除去によって、将来的な中皮腫のリスクを大きく低減させることが可能です。

特に解体工事を検討されている方は、アスベスト(石綿)の適切な処理が、ご自身や作業員、近隣住民の健康を守る重要な責任であることを改めてご理解いただけたかと思います。

アスベスト(石綿)調査・除去は、中皮腫という健康被害を防ぐために、知識と実績のある専門業者に依頼することが何よりも重要です。

中四国エリア【兵庫含む】(岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・徳島・愛媛・高知)でのアスベスト調査・除去を検討している方は、迅速な対応で選ばれている西日本アスベスト調査センター(NARC)の記事を参考にしてくださいね!

西日本アスベスト調査センター(NARC)では、中四国エリア【兵庫含む】(岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・徳島・愛媛・高知)でスピード対応のアスベスト調査を皆様に提供しています!!

アスベストのお困りは我々にお任せください!!

【兵庫含む】(岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・徳島・愛媛・高知)でのアスベスト調査・除去を検討されている方はこちらから